埃隆·马斯克:扩大星链V3规模,进军太空算力

栏目:公司资讯 发布时间:2025-11-04 10:34

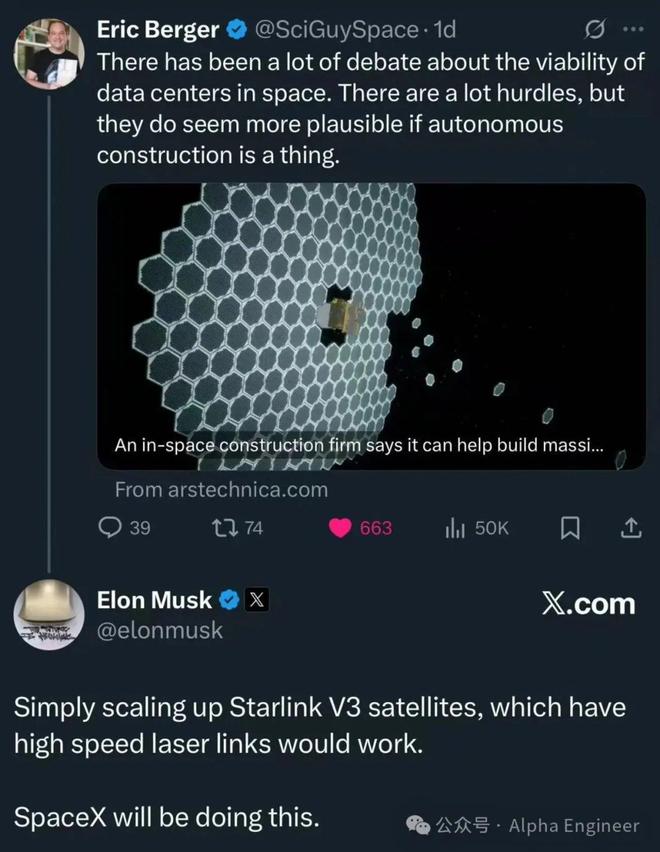

作者 |近日,Alpha工程师马斯克告诉X,SpaceX将扩大星链V3卫星的规模,并开始在太空建设数据中心,以应对AI时代计算资源不足的问题。什么?计算能力真的会暴涨吗?今天我们来聊聊“空间算力”这个话题。之前的规则是由alphaengine解释的。 。随着人工智能对计算能力的需求急剧增加,人们对太空计算能力(天基数据中心)的兴趣也随之增加。今年5月,谷歌前CEO埃里克·施密特受聘担任空间相对论CEO,布局空间算力领域。十月,亚马逊创始人杰夫·贝索斯表示,未来 10 到 20 年内将在太空建立千兆瓦级数据中心。就在前天,科技媒体ARS报道“自主组装技术有望在太空建造大型数据中心”后,马斯克表示在社交平台X上思考星链卫星可以用于此目的。他表示,SpaceX 目前的 Starlink V2 迷你卫星最大下行容量约为 100 Gbps,而 V3 卫星的容量预计将增加 10 倍,达到 1 Tbps。 SpaceX计划利用Starship同时发射数十颗Starlink V3卫星,这些发射最早可能会在2026年上半年进行。 (2)太空计算中心的独特价值。太空计算中心是指部署在太空轨道上的模块化计算基础设施。其本质是将数据中心从回路搬到太空。通过承载高性能计算负载,旨在实现“日计算、日计算”的主要处理模式,即直接处理卫星等在轨平台产生的海量数据,从根本上突破因能源、土地等因素造成的地面算力瓶颈的物理扩展。面对2030年全球AIDC电力需求将达到347GW的严峻预测,空间算力中心展现出了明显的优势。在能源消耗方面,通过部署高效太阳能电池阵列,空间算力中心可以利用太阳能发电。单位面积发电量是地球的5倍,实现在轨能源自给自足,彻底摆脱对地球电网的依赖。散热方面,利用空间后方负270摄氏度的极冷真空环境,高效避免辐射热。散热效率是地面的三倍,且不消耗宝贵的水资源,从根本上解决了地面数据中心接近物理极限的散热难题。 (三)从“天之感、地之算”到“天之数、天之算” 空间算力中心颠覆了“感知的感知、地球的数据”的传统流程,开发了“在轨处理+按需下载”的新范式。在传统模式下,卫星收集的所有海量原始数据都必须发送回地球。然而,受限于星地通信带宽,数据传输效率低下、成本高昂,导致大量数据积压或丢弃。空间算力中心在轨完成数据清洗、分析和智能采集,只将最重要的分析结果和决策信息发送回地球,实现“日数”。星云计划发射的首颗人工智能卫星颇具代表性。它配备了H100芯片,其主要功能是处理航天器和空间站每天产生的TB级原始数据。该卫星可以对卫星数据进行实时分析,特别涵盖孔径雷达数据分析、深空信号处理等情况。这一设计直接克服了陆地数据传输瓶颈问题。顺便说一句,之江实验室建设的“三体计算星座”中的a也致力于空间计算。该星座由12颗卫星组成,不仅实现全轨道卫星之间的相互关系,而且具备完整的空间在轨计算能力。其中,单星计算能力可达744tops(即每秒万亿次运算),星间激光通信速率可达100Gbps,可有效支撑灾害监测、天气预报等对实时性能要求极高的任务。图:三体计算星座发射计划、民生证券、Alphaengine (4)太空计算中心与传统地面数据中心。比较的相对于传统陆地数据中心,太空计算中心在技术架构、成本结构、部署模式、能源效率、可扩展性等关键维度上展现出颠覆性优势。图片:空间算力中心的优缺点。 Alphaengine,尤其是在成本结构方面,空间算力中心具有显着优势。以40MW集群运营10年为目标,如果采用传统数据中心,10年运营成本约为1.67亿美元,其中能耗将高达1.4亿美元,冷却成本约为700万美元。为了实现同样的目标,使用空间计算能力的总支出预计仅为820万美元。最大的成本是“一次性发射成本”,约为500万美元,其次是太阳能电池阵的成本,约为200万美元。长期能源由太阳能直接提供能源,能源成本几乎为零。图:空间算力的成本结构、Starcloud、alphaengine (5)从幻想到工业实现:空间算力的五个关键技术挑战。批评者认为,太空计算能力是一种幻想,技术门槛太高。事实真的如此吗?我们来研究一下目前空间算力的技术难点。首先是抗辐射和硬件可靠性的挑战。太空中强烈的辐射环境对计算硬件构成直接威胁。地球轨道上的计算节点必须处理宇宙射线、单粒子效应(SEU)和单粒子闩锁(SEL)等辐射问题。有些可能会导致逻辑错误或对芯片造成永久性损坏。因此,构建太空计算能力需要使用军用级加固电子设备或冗余备份系统。例如,Axiom Space 正在尝试使用军事GR先进的设备来应对辐射环境,Lonestar 正在探索将月球数据中心放置在地下熔岩洞穴中以避免辐射。同时,需要设计多套计算模块备份,构建硬件冗余,应对单点故障的风险。第二个难点是冷却系统的设计。尽管太空真空环境提供了优良的辐射散热条件,但高功率芯片(GPU的图拉德)的热管理仍然面临困难。真空环境无法通过空气对流散失热量,必须依靠热管或液态流体将热量传导到辐射冷却板,然后通过红外辐射散失热量。例如,StarCloud 的高计算能力卫星需要采用液体冷却与大型散热片相结合的混合解决方案。但大功率设备(如AI芯片)的散热系统需要更大的半径nt面积的冷却板,导致卫星重量增加,从而发射成本更高。第三个技术问题在于能源供应的稳定性。尽管太空太阳能的效率比地面高(2-3倍),但“阴影区域供电”是一个主要问题。卫星必须依靠储能电池来维持在轨道阴影区域的运行。储能系统的容量和寿命是主要限制因素。为了解决这个问题,StarCloud计划建造一个5公里×4公里的太阳能电池阵。如此大规模的阵列需要能够摧毁巨型结构的在轨部署技术。图片:太阳光永久轨迹图(全年遵循下午线)。第四个技术挑战是通信瓶颈和自主运维。卫星与地面之间存在通信延迟。激光通信依靠实现低延迟互连(如 Starcloud 和 Starlink 之间的 Laserlink)。但长距离传输中的大气干扰和信号衰减仍需克服。同时,空间算力中心具有长期运维,需要开发适应空间环境的轻量级容器化软件平台,支持在轨自动决策和故障修复。第五个挑战在于发射和大规模部署的成本。尽管可用的火箭(如SpaceX的StarLink发射技术)已经降低了单次发射的成本,但千兆瓦级数据中心(如5GW StarCloud项目)仍然需要大规模组网,总体成本仍然较高。从长远来看,低轨道空间的拥塞问题可能会严重影响散热效率和扩展位置的选择。 。初创公司的代表包括StarCloud(fo(以前是Lumen Orbit)、Axiom Space、Lonestar等。其中StarCloud是空间算力领域的先驱,致力于轨道数据中心的建设。该公司计划发射全球首颗搭载NVIDIA H100芯片的AI卫星“Cloud-0”,旨在打造千兆瓦级轨道数据中心。其H100芯片组在零重力环境下的计算性能预计将是国际空间站的100倍。除初创公司外,科技巨头也在太空算力领域布局。 NVIDIA 正在通过一个启动项目与 StarCloud 合作,以促进卫星在轨道数据中心的部署。 2025年,普莱兰将发射首颗搭载H100芯片的卫星,支持高密度计算任务。亚马逊的 Project Kuiper 计划于 2026 年中期在澳大利亚推出低轨道卫星互联网服务,与 Starlink 竞争。公司成功推出第一批2025 年使用 Atlas V 火箭发射 27 颗卫星。未来计划结合AWS边缘计算能力部署在轨AI数据处理节点。微软与SpaceX合作推出Azure太空计划,通过星链卫星提供全球云服务的访问,并计划通过在轨测试卫星为美国政府部署新的软件和硬件。目前,Azure Orbital Cloud Access功能已进入预览阶段。 Meta 与 NVIDIA 和 HP 合作推出“Space Llama”项目,为国际空间站提供 AI 科研支持,实时分析宇航员需求并优化操作流程。作为太空算力领域最具潜力的参与者,SpaceX的StarLink星座已大规模部署低轨卫星和先进的星间激光链路技术。 。参与卫星制造的公司包括Maxar、Thales Alenia、空客防务、洛克希德·马丁等;提供发射服务的主要公司包括SpaceX(猎鹰系列火箭)、Rocket Lab、蓝色起源、Ula、Arianespace等。中游包括提供承受太空环境的算力硬件和支持星间高速数据传输的通信技术,承担太空算力的“神经中枢功能”。该星座的主要运营商包括SpaceX、OneWeb、开普勒和休斯网络系统公司。此外,模块化在轨算力基础设施提供商也是中游产业的重要组成部分,如太空空间、loft轨道、skyloom等。由于篇幅限制,我们在这里不再赘述。图片:计算产业链公司名单、国盛证券、AlphaAengine

特别声明:以上内容(如有则包括照片或视频)由自媒体平台用户上传发布形成“网易帐号”。本平台仅提供信息存储服务。

注:以上内容(包括图片和视频,如有)由网易HAO用户上传发布,网易HAO为社交媒体平台,仅提供信息存储服务。

作者 |近日,Alpha工程师马斯克告诉X,SpaceX将扩大星链V3卫星的规模,并开始在太空建设数据中心,以应对AI时代计算资源不足的问题。什么?计算能力真的会暴涨吗?今天我们来聊聊“空间算力”这个话题。之前的规则是由alphaengine解释的。 。随着人工智能对计算能力的需求急剧增加,人们对太空计算能力(天基数据中心)的兴趣也随之增加。今年5月,谷歌前CEO埃里克·施密特受聘担任空间相对论CEO,布局空间算力领域。十月,亚马逊创始人杰夫·贝索斯表示,未来 10 到 20 年内将在太空建立千兆瓦级数据中心。就在前天,科技媒体ARS报道“自主组装技术有望在太空建造大型数据中心”后,马斯克表示在社交平台X上思考星链卫星可以用于此目的。他表示,SpaceX 目前的 Starlink V2 迷你卫星最大下行容量约为 100 Gbps,而 V3 卫星的容量预计将增加 10 倍,达到 1 Tbps。 SpaceX计划利用Starship同时发射数十颗Starlink V3卫星,这些发射最早可能会在2026年上半年进行。 (2)太空计算中心的独特价值。太空计算中心是指部署在太空轨道上的模块化计算基础设施。其本质是将数据中心从回路搬到太空。通过承载高性能计算负载,旨在实现“日计算、日计算”的主要处理模式,即直接处理卫星等在轨平台产生的海量数据,从根本上突破因能源、土地等因素造成的地面算力瓶颈的物理扩展。面对2030年全球AIDC电力需求将达到347GW的严峻预测,空间算力中心展现出了明显的优势。在能源消耗方面,通过部署高效太阳能电池阵列,空间算力中心可以利用太阳能发电。单位面积发电量是地球的5倍,实现在轨能源自给自足,彻底摆脱对地球电网的依赖。散热方面,利用空间后方负270摄氏度的极冷真空环境,高效避免辐射热。散热效率是地面的三倍,且不消耗宝贵的水资源,从根本上解决了地面数据中心接近物理极限的散热难题。 (三)从“天之感、地之算”到“天之数、天之算” 空间算力中心颠覆了“感知的感知、地球的数据”的传统流程,开发了“在轨处理+按需下载”的新范式。在传统模式下,卫星收集的所有海量原始数据都必须发送回地球。然而,受限于星地通信带宽,数据传输效率低下、成本高昂,导致大量数据积压或丢弃。空间算力中心在轨完成数据清洗、分析和智能采集,只将最重要的分析结果和决策信息发送回地球,实现“日数”。星云计划发射的首颗人工智能卫星颇具代表性。它配备了H100芯片,其主要功能是处理航天器和空间站每天产生的TB级原始数据。该卫星可以对卫星数据进行实时分析,特别涵盖孔径雷达数据分析、深空信号处理等情况。这一设计直接克服了陆地数据传输瓶颈问题。顺便说一句,之江实验室建设的“三体计算星座”中的a也致力于空间计算。该星座由12颗卫星组成,不仅实现全轨道卫星之间的相互关系,而且具备完整的空间在轨计算能力。其中,单星计算能力可达744tops(即每秒万亿次运算),星间激光通信速率可达100Gbps,可有效支撑灾害监测、天气预报等对实时性能要求极高的任务。图:三体计算星座发射计划、民生证券、Alphaengine (4)太空计算中心与传统地面数据中心。比较的相对于传统陆地数据中心,太空计算中心在技术架构、成本结构、部署模式、能源效率、可扩展性等关键维度上展现出颠覆性优势。图片:空间算力中心的优缺点。 Alphaengine,尤其是在成本结构方面,空间算力中心具有显着优势。以40MW集群运营10年为目标,如果采用传统数据中心,10年运营成本约为1.67亿美元,其中能耗将高达1.4亿美元,冷却成本约为700万美元。为了实现同样的目标,使用空间计算能力的总支出预计仅为820万美元。最大的成本是“一次性发射成本”,约为500万美元,其次是太阳能电池阵的成本,约为200万美元。长期能源由太阳能直接提供能源,能源成本几乎为零。图:空间算力的成本结构、Starcloud、alphaengine (5)从幻想到工业实现:空间算力的五个关键技术挑战。批评者认为,太空计算能力是一种幻想,技术门槛太高。事实真的如此吗?我们来研究一下目前空间算力的技术难点。首先是抗辐射和硬件可靠性的挑战。太空中强烈的辐射环境对计算硬件构成直接威胁。地球轨道上的计算节点必须处理宇宙射线、单粒子效应(SEU)和单粒子闩锁(SEL)等辐射问题。有些可能会导致逻辑错误或对芯片造成永久性损坏。因此,构建太空计算能力需要使用军用级加固电子设备或冗余备份系统。例如,Axiom Space 正在尝试使用军事GR先进的设备来应对辐射环境,Lonestar 正在探索将月球数据中心放置在地下熔岩洞穴中以避免辐射。同时,需要设计多套计算模块备份,构建硬件冗余,应对单点故障的风险。第二个难点是冷却系统的设计。尽管太空真空环境提供了优良的辐射散热条件,但高功率芯片(GPU的图拉德)的热管理仍然面临困难。真空环境无法通过空气对流散失热量,必须依靠热管或液态流体将热量传导到辐射冷却板,然后通过红外辐射散失热量。例如,StarCloud 的高计算能力卫星需要采用液体冷却与大型散热片相结合的混合解决方案。但大功率设备(如AI芯片)的散热系统需要更大的半径nt面积的冷却板,导致卫星重量增加,从而发射成本更高。第三个技术问题在于能源供应的稳定性。尽管太空太阳能的效率比地面高(2-3倍),但“阴影区域供电”是一个主要问题。卫星必须依靠储能电池来维持在轨道阴影区域的运行。储能系统的容量和寿命是主要限制因素。为了解决这个问题,StarCloud计划建造一个5公里×4公里的太阳能电池阵。如此大规模的阵列需要能够摧毁巨型结构的在轨部署技术。图片:太阳光永久轨迹图(全年遵循下午线)。第四个技术挑战是通信瓶颈和自主运维。卫星与地面之间存在通信延迟。激光通信依靠实现低延迟互连(如 Starcloud 和 Starlink 之间的 Laserlink)。但长距离传输中的大气干扰和信号衰减仍需克服。同时,空间算力中心具有长期运维,需要开发适应空间环境的轻量级容器化软件平台,支持在轨自动决策和故障修复。第五个挑战在于发射和大规模部署的成本。尽管可用的火箭(如SpaceX的StarLink发射技术)已经降低了单次发射的成本,但千兆瓦级数据中心(如5GW StarCloud项目)仍然需要大规模组网,总体成本仍然较高。从长远来看,低轨道空间的拥塞问题可能会严重影响散热效率和扩展位置的选择。 。初创公司的代表包括StarCloud(fo(以前是Lumen Orbit)、Axiom Space、Lonestar等。其中StarCloud是空间算力领域的先驱,致力于轨道数据中心的建设。该公司计划发射全球首颗搭载NVIDIA H100芯片的AI卫星“Cloud-0”,旨在打造千兆瓦级轨道数据中心。其H100芯片组在零重力环境下的计算性能预计将是国际空间站的100倍。除初创公司外,科技巨头也在太空算力领域布局。 NVIDIA 正在通过一个启动项目与 StarCloud 合作,以促进卫星在轨道数据中心的部署。 2025年,普莱兰将发射首颗搭载H100芯片的卫星,支持高密度计算任务。亚马逊的 Project Kuiper 计划于 2026 年中期在澳大利亚推出低轨道卫星互联网服务,与 Starlink 竞争。公司成功推出第一批2025 年使用 Atlas V 火箭发射 27 颗卫星。未来计划结合AWS边缘计算能力部署在轨AI数据处理节点。微软与SpaceX合作推出Azure太空计划,通过星链卫星提供全球云服务的访问,并计划通过在轨测试卫星为美国政府部署新的软件和硬件。目前,Azure Orbital Cloud Access功能已进入预览阶段。 Meta 与 NVIDIA 和 HP 合作推出“Space Llama”项目,为国际空间站提供 AI 科研支持,实时分析宇航员需求并优化操作流程。作为太空算力领域最具潜力的参与者,SpaceX的StarLink星座已大规模部署低轨卫星和先进的星间激光链路技术。 。参与卫星制造的公司包括Maxar、Thales Alenia、空客防务、洛克希德·马丁等;提供发射服务的主要公司包括SpaceX(猎鹰系列火箭)、Rocket Lab、蓝色起源、Ula、Arianespace等。中游包括提供承受太空环境的算力硬件和支持星间高速数据传输的通信技术,承担太空算力的“神经中枢功能”。该星座的主要运营商包括SpaceX、OneWeb、开普勒和休斯网络系统公司。此外,模块化在轨算力基础设施提供商也是中游产业的重要组成部分,如太空空间、loft轨道、skyloom等。由于篇幅限制,我们在这里不再赘述。图片:计算产业链公司名单、国盛证券、AlphaAengine

特别声明:以上内容(如有则包括照片或视频)由自媒体平台用户上传发布形成“网易帐号”。本平台仅提供信息存储服务。

注:以上内容(包括图片和视频,如有)由网易HAO用户上传发布,网易HAO为社交媒体平台,仅提供信息存储服务。 下一篇:没有了